草津で語る共生の第一歩

草津町には現在、約250人(※出典:上毛新聞)のネパール人が暮らしています。多くはホテルや旅館など、町の観光産業を支える重要な存在です。しかし、地域住民との間の日常的な交流はまだ少ないのが現状。

そこに一石を投じようと、「多文化共生会議 in 草津温泉」が開催されました。

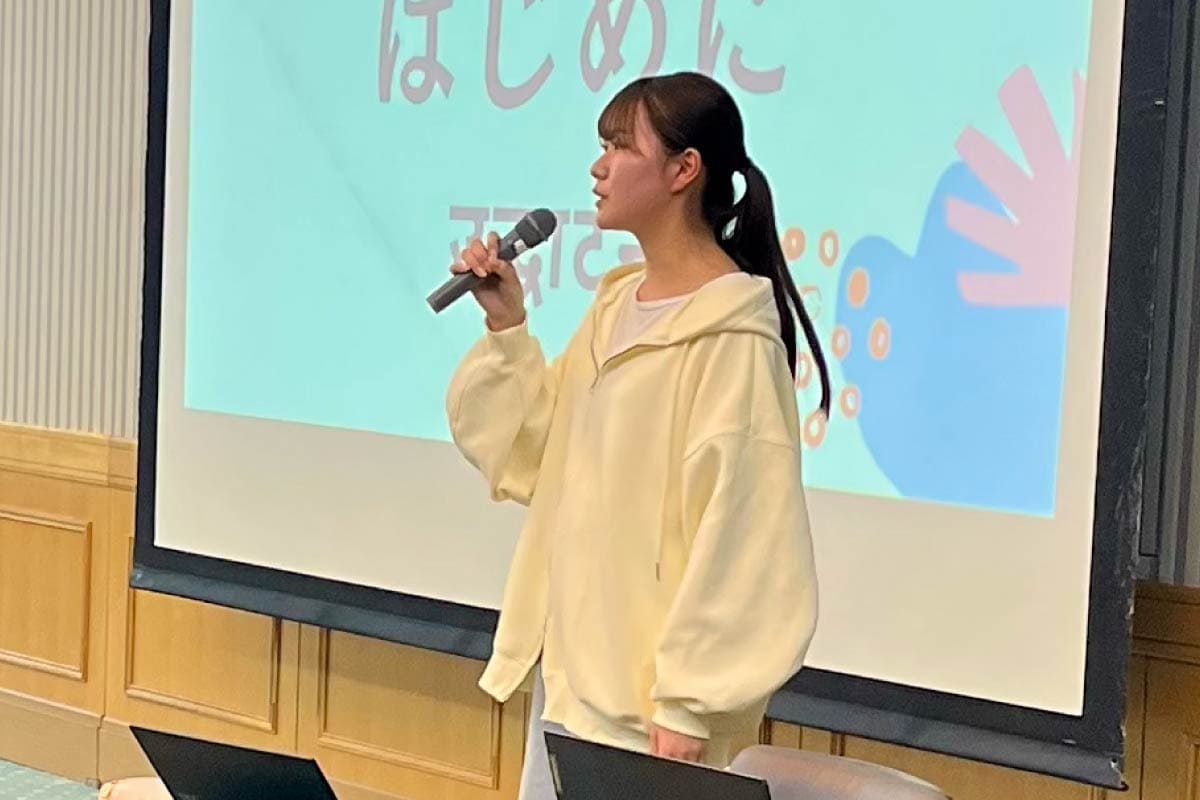

冒頭では、COEMU代表の齊藤さんがこのイベントの目的について3つの柱を挙げました。

1.相互理解の促進・・・文化を学び、職場や地域での交流を生み出す。

2.安心できる地域づくり・・・非常時などに協力し合える関係を築く。

3.多文化共生と地域の国際化・・・多文化共生のモデルケースを共に考え、草津町のグローバル化を進める。

「ネパール人と草津の人々が“同じ地域に暮らす住民”として対話を重ね、お互いの理解を深める場にしたい」と語ります。

本イベントに先立って行われた学生向けの事前研修で講師を担当した国際協力機構(JICA)の武井さんからも、「ネパールと日本、双方にとって実りある交流になるように」と挨拶があり、会場全体は引き締まった雰囲気に包まれていました。

異国の暮らしに触れる

午前のプログラムでは、ネパール人住民による体験共有が行われました。

最初に話してくれたのは、群馬県で働くアルクさん。ユーモアを交えた自己紹介から、スピーチを始めました。

「歩くの“あるく”で、アルクと覚えてください。ネパール語の発音は少し違うんですけど、どうしたらみんなが覚えやすいかなと思って、アルクにしたんです。意味は“光”です」

アルクさんは、約20年前に留学生として来日。長野、東京を経て群馬に移住したとのこと。現在は一般社団法人在日サーザ福祉協会の副代表として活動しています。

「最初は“遊べたらいいな”というくらいの気持ちで団体に入りましたが、仲間の想いを知っていくうちに、自分の関心も深まっていきました」

ネパールの国旗や宗教、民族の多様性、言語の違いなどを、スライドを使いながら紹介してくれた内容は、まさに「多文化」を象徴するものでした。

続いて登壇したのは、群馬県太田市在住ネパール人コミュニティの代表、サーザ福祉協会 監事のニラズ グルンさん。彼はネパールの若者たちがなぜ日本に来るのか、どんな現実を背負っているのかを、静かに、けれど強い説得力をもって語りました。

「ネパールには十分な仕事がなく、多くの若者が家族を支えるために海外へ働きに出ています。草津にも約250人のネパール人が暮らしていて、多くは観光業に従事しています。でも、地域の方々との交流の場は限られているんです」

話を聞いていた学生の一人が、「隣に住んでいても、知らないことが多すぎる」とつぶやいたのが印象的でした。

また文化を知るということは、単なる知識ではなく、「人として出会う」ことが大切なのだと感じた瞬間です。

「ネパールは観光以外に大きな産業がなく、多くの若者が家族を養うために海外に働きに出ています。日本では人手不足ですが、ネパールには働きたい人がいる。そこがマッチすれば、お互いに助け合える関係になれるのではないでしょうか」

なかでも、心に残ったのは次の言葉。

「日本に来たからといって、日本の文化に100%従うのは難しい。けれど法律は守ります。だからこそ、お互いを理解しようという姿勢が大切だと思います」

また雇用主に対しては、「日本の文化やおもてなしも伝えてほしい」と呼びかけていた。

「今回だけで終わらせず、こうした場を続けていきたい。これからも、ネパール人をどうぞよろしくお願いします」

その言葉に、会場から自然と温かな拍手が起こっていました。

食で繋がる心

昼食には、「ダルバート(豆カレー定食)」と「モモ(ネパール風蒸し餃子)」がふるまわれました。

「これは家庭でよく食べる味なんですよ。辛さは日本の方にも合うように少し調整してあります」と教えてくれました。

大きなお皿に盛られたカレーは見た目こそシンプルですが、ひと口食べるとその奥深い味わいに感動!

会場後方にはネパールの民族衣装や楽器、宗教的な像などが展示され、参加者たちは実際に手に取ったり、サリーについて教わったりしながら、交流を楽しんでいました。

スパイスの香りに包まれながら、学生たちのあいだにも自然と笑顔が広がっていきます。食を通じた交流の力を、改めて実感した時間でした。

共生ってなんだろう?

午後のセッションでは、参加者が3つのグループに分かれて自由に意見を交わしました。

「ネパール人とどう関われる?」

「共生って、そもそもどういう状態のこと?」

――そんな問いに向き合いながら、それぞれが言葉を探しています。

「違いに向き合うって、すごくエネルギーが要ることだと思う」という学生の発言。

たしかに、“多文化共生”という言葉はどこか理想的で聞こえはいいけれど、実際には戸惑いや摩擦も含まれるものです。その前提に立ったうえでどう関わるか、という視点が新鮮でした。

観光関係者の方からは、「これまでは“仕事をお願いする相手”としてしか見られていなかった。でも、地域の行事などに参加してもらうような接点づくりをしたい」という実践的なアイデアも。

そのほかにも、「まずは名前を覚えること」「“ありがとう”と言ってみること」など、日常でできる小さなアクションが話題に上がりました。特別な知識や制度ではなく、“個人と個人の距離をどう縮めるか”という視点が、このイベントらしさを象徴していたように思います。

これらの対話を通して、「理解し合う」ということは“目的”ではなく、“続ける姿勢”なのだという気づきがありました。

つながりを次の一歩へ

名残惜しい雰囲気のなか、クロージングでは各代表者が今日の成果と未来への想いを語ります。

中澤さん(草津町代表)

「今日一日で、これから私たちが何をすべきか、そのヒントがたくさん見えました。次は草津温泉でネパール映画の上映会を企画したいと思っています。ぜひまた来てください!」

アルクさん(ネパール側代表)

「今日は本当に嬉しい日でした。これからはもっと多くの日本人、ネパール人を巻き込んで、もっと大きなステージでみんなでお祝いしたいですね!」

武井さん(JICA東京)

「今日は一参加者として、多くの出会いや学びがあり、本当に楽しくワクワクした一日でした。ここがゴールではなく“きっかけ”だと思います。今後もぜひ、JICAをうまく活用しながら、草津だけでなく群馬全体で一緒に盛り上げていけたら嬉しいです」

田中さん(COEMU 学生代表)

「ネパールの方々の話を通じて、自分の意識が変わるきっかけをもらいました。こうした交流が、より良い関係づくりにつながると感じています」

齊藤さん(COEMU代表)

「僕はネパールが大好きです。日本にいるネパールの方々が困っていると聞き、何か力になりたいと思いました。完全にわかり合うことは難しいかもしれない。でも、お互いの文化や宗教を尊重し合う社会を、この草津からつくっていきたいです」

話し合いを通じて生まれた「気づき」や「問いかけ」が、それぞれの中にどんな形で残ったのか――私自身、帰り道にふと考えていました。

言葉も文化も異なる人たちと、同じテーブルを囲み、同じテーマについて語り合ったことで、自分の中にも「他者を見る目」が少し変わった感覚があります。

「共に生きる」。対話を重ねることで、少しずつその輪郭が見えてくるのではないかと感じました。

そして、この“はじめの一歩”を、次へとつなげる取り組みも始まっています!

9月13日(金)・14日(土)には、群馬県太田市で「ネパールまつり」が開催予定です。

文化を知り、ネパールの人たちと出会い、笑い合える場所が、またひとつ生まれようとしています。

誰かの話を聴いてみたい。そんな気持ちさえあれば、共生の輪はきっと広がっていく——。

そんな手ごたえを感じた一日でした。