田村 公佑さん

湯の町に生まれ、東京で学び──家業への想いをのせ再び故郷へ

まず、「旅館たむら」の成り立ちと、現在の田村さんご自身の立場から教えてください。

山口:「旅館たむら」の七代目と名乗っているんですけど、実は正確な代数は不明瞭な部分も多いんです。1874(明治7)年に旅館業を始めたと聞いているので、旅館としては七代目と認識しています。ただ、旅館の前にもこの場所で初代が茶屋のようなものを営んでいたようで、初代がいつ亡くなったのか、店がいつまで続いたのかといった記録が曖昧で、正確な歴史を辿りきれていないのが現状ですね。

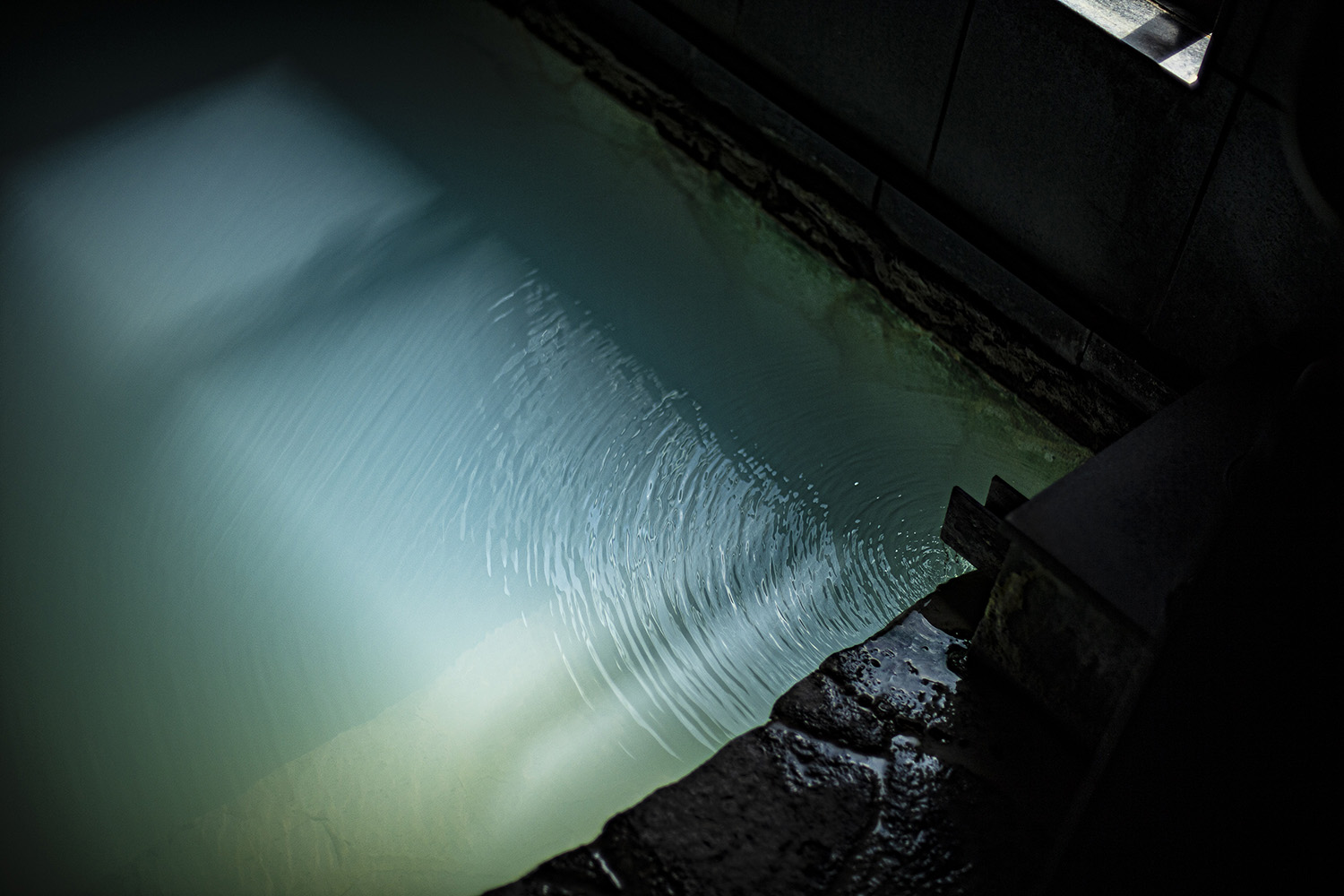

この場所は「地蔵の湯」の隣で、当時から特別な場所だったと想像できますよね。

田村:そうですね。昔から湯畑周辺が草津の中心であったことは間違いありませんが、もともと当館の近くにはお寺があり、その周辺に門前通りがあったと聞いています。その頃に茶屋を営んでいたのがここの本当の始まりだと認識しています。

そんな歴史ある環境の中で育った田村さん、幼少期はどんな子どもでしたか。

田村:小・中学校までは草津で過ごしました。いたって“普通の子”で、何かに秀でてたという感じではなかったのですが(笑)。ただ土地柄、スキーは低学年の頃からやっていて、スポーツ少年団のスキー部をはじめ、中学からはスノーボードに転向しました。水泳も得意でしたね。

その頃から「家業を継ぐ」という意識は芽生えていたのでしょうか?

田村:自分は末っ子ですし、全然意識してなかったですね。将来の夢も“オリンピックに!”みたいな大それた話じゃなくて、スノーボードやスキーに関わる仕事ができたら……くらいの漠然としたものでした。ただ、当時の草津町は今とは違って、典型的な“温泉街”という雰囲気が強くて、ずっとここに住むのはどうかなと。上の兄弟たちが東京に出ていたこともあって、都会への憧れは強かったです。

草津の方は高校で県外に出ることも多いですよね。田村さんはどちらへ進学されたのでしょうか。

田村:すでに姉と兄が東京に暮らしていたので、一緒に住む形で自分も上京しました。高校は吉祥寺にある「明星学園」という学校だったのですが、とにかく自由な校風でしたね。制服もなく、教科書もほぼ使わなくて、先生のレジュメで授業をする感じでした。普通科ではあるんですけど、2年生以降はほぼ選択制で自分で組む。卒業後の進路としては映像や写真、アート系に進む人も多かった印象です。あの高校生活を送れたこと自体が、他にはない貴重な体験だったと感じています。

なかなか貴重な経験ですね。その後はそのまま大学へ?

田村:そうですね。大学は杉並区にある「高千穂大学」へ進学しました。高校でのびのびと過ごした反動で、大学に入るとすぐに「大学生活はこんなにも自由がないものなのか」と驚きました(笑)。経営学部への進学は、家業を意識した上での選択でもありました。

卒業後の就職先は家業を意識した業界へ?

田村:いえ、最初は学生合宿を専門に扱う旅行会社に就職しました。東京の大学を中心に、サークルの幹事さんへアポを取って「次の合宿の場所はどこにしますか?」と営業をかける仕事です。結局2年ほどで退職し、次に就職したのが生地メーカーでした。そこはホテル向けにカーペットやカーテンなどを卸していて、家業との共通点があると感じたのが決め手でしたね。宿泊業に携わると、「継ぐ前に同業で修業を」と言われることもありますが、一度“取引する側の立場”を知っておくのも大事だと思ったんです。営業経験を通じて、お客様の思考や組織の内情を深く洞察できるようになりました。この経験が、現在の私の仕事の基盤に大きく役立っています。

その後、家業を継ぐのは自然な流れだったのでしょうか。

田村:そうですね。姉はすでに嫁いでいましたし、兄も東京で仕事と家庭がある。なので、自然と自分が継ぐ意識になっていたように思います。そして、草津に戻ったのが27歳くらいの時。当時結婚をしたタイミングだったんです。妻は地元の同級生で、二人とも長年東京で暮らしていましたが、いずれは故郷に戻るつもりでしたので、30歳を迎える前に帰郷を決意しました。

Uターンしてきた当時の草津は田村さんから見てどのような雰囲気だったのでしょう。

田村:私が草津に戻ったのは、黒岩町長が就任された時期とほぼ重なっていたと記憶しています。町の雰囲気は今とは全然違いましたね。客層も今とは違うし海外の方はほとんどいない。「年配の方が来る場所」というイメージがまだまだ強かったです。

旅館のモットーは“小規模な宿だからこそ、一つひとつの対応を丁寧に積み重ねていく”

田村さんが旅館に入られた頃はどのような体制だったのでしょうか?今とはかなり違いますか?

田村:当時は全室稼働で、料理もすべて部屋出し。それはもうかなりの忙しさでしたね。従業員の数もそれなりに抱えていました。私が戻ってきた頃は、接客から料理の用意、清掃、布団敷きまで、ほとんどすべての旅館業務を担当していました。今もそのあたりは大きくは変わっていません。現在は、両親と妻、それにパート・アルバイトの方が4名ほど。それぞれに役割は固定せずに回しています。お客様の受け入れは上限15名ほどが目安。小規模でやるのがうちのやり方なんです。

旅館の方は常にお客様に対応されていて、なかなか休む暇がない印象です。田村さんご自身の1日の過ごし方を教えてください。

田村:朝食がある日は早ければ6時半から準備、8時に提供・下膳・洗い物。10時のチェックアウト後に清掃、15時から夕食の仕込み、18時に提供、20時過ぎに片付け、21時頃に終了。朝早く起きるのは慣れるまで大変でしたが、休まず動き続けることが性に合っているのだと思います。仕事の合間に買い物に出かけたり、1~2時間ほど趣味に時間を使ったりすることが、大切な気分転換になっています。

料理もご自身で担当されているのですね。

田村:そうなんです。草津に戻った頃はまだ板前さんがいたのですが、今は自分で引き継いでいます。専門的に料理を学んできたわけではありませんが、東京時代に飲食業に携わる仲間が多くて料理を教えてもらうこともありました。料理のベースはまさに“祖母の味”。気負いのない家庭料理の延長で、心が安らぐような温かいお料理を提供しています。やっていれば自然と形になるもので、帰ってきてからの10年でだいぶ身についてきたなと感じます。

旅館経営において、伝統として守り続けていることと、時代に応じて変化させていることは何でしょうか。

田村:大切に守っているのは、「事業を拡大しすぎないこと」です。祖母から「長く続けるためには、欲張ってはならない」と教わった通り、小規模な経営を貫いています。規模が小さいという利点を活かし、お客さま一人ひとりと真摯に向き合う姿勢を大切にしています。時代の変化に対応する点としては、コロナ禍を機に、部屋での料理提供が現代のニーズに合わないと感じ始め、提供スタイルを段階的に見直してきました。少人数の宿ならではの機動性を活かし、お客さまの声をすぐに反映し、柔軟に対応できる点が最大の強みだと考えています。

コロナ禍を経て観光の形も少しずつ変化していると思いますが、田村さんが感じる“宿泊業の難しさ”はどのようなことですか。

田村:そうですね。宿泊業の業務は、多岐にわたる業務のバランスを維持するのが難しい、本質的に複雑な仕事だと感じます。お客様のためにできることを増やせば、それだけ手間やコストもかかる。だからといって抑えすぎると、自分たちらしいおもてなしができなくなる。その加減が常に課題ですね。おもてなしは実践してこそ意味がありますが、過剰なサービスは継続が困難です。事業を継続させるためにも、情熱と現実的な業務の「ちょうどよい妥協点」を見極めることが大切です。もちろん経営には利益が必要ですが、「利益率」という点に過度に意識が偏ると、この宿泊業の継続は難しいように思います。客単価を上げればサービスの質も上げなければいけないし、そのためには設備投資も必要になる。事業全体のバランスを取ることが、宿泊業における最も難解で挑戦しがいのある課題だといえますね。

変わりゆく草津のなかで、変わらない“人の温もり”がある

宿の真横にあるエリアは「裏草津」として整備され、大きく変わりましたよね。

田村:そうですね。新しい旅館ができたり、「地蔵の湯」自体も整備されたりして、町全体としてもかなり大きな投資が行われたと思います。その効果は確かに感じますね。お客様の層も、少しずつ変わってきたように思います。

草津という町の魅力は、田村さんご自身はどんなところに感じていますか。

田村:やっぱり第一に温泉。それに加えて自然もすばらしい。そして何より、人とのつながりが深いところだと思います。元々は療養のための“湯治場”として機能していたため、独自の地域コミュニティが存在し、外部の人が自然と受け入れられる文化が根づいています。ですから、草津を訪れる方には、この土地の人々特有の”温かい人情”をぜひ感じていただきたいです。草津は“一度来て終わり”の場所ではなく、何度も訪れて、来るたびに少しずつ変化を感じてもらえる町だと思います。中には「もう住んじゃった」なんて人もいるくらいで(笑)。そういうところも草津らしい魅力だなと感じます。

草津の人々について、地元で暮らすなかで感じる特徴はありますか?

田村:やっぱり“熱い人”が多いと思いますね。消防団の活動やお祭りなどのイベントも、最初から「やらされている」感じじゃなくて、強い思いを持った人々が自発的に集まり、動いているからです。だから顔ぶれもだいたい同じなんですけどね(笑)。上司や先輩方も、指示を出すのではなく、自主性を尊重しながら一人ひとりをそれぞれの立場でしっかり見守ってくれています。お酒を飲みながら長時間意見交換をする機会が多く、終電もないからつい長くなってしまうんですけど、そうやって意見を交わして、町の課題や将来を真剣に考えている人が多いのが草津らしさだと思います。

休みの日はどのように過ごされていますか。

田村:買い出しに出ることが多いですね。高崎や長野まで行って、宿の仕入れと自分たちの買い物をまとめて済ませます。平日が多いので妻と一緒に出かける時間が多いです。趣味でいうと、冬はいまでもスノーボード。昔からの楽しみのひとつですね。

草津の中でお気に入りの場所を教えて下さい。

田村:白根山からの絶景は、何度見ても素晴らしいです。運が良ければ、山々を覆い尽くす雲海を望むこともできます。それから、白根山山頂にある火口湖「湯釜」は私にとって大切な存在です。まだ見ていない子どもたちに、いつか必ず見せてあげたいですね。

“湯治”を暮らしに取り戻す──七代目が描く、草津の新しい価値

草津という街全体を見据えて、田村さんが今後取り組んでいきたいことはありますか?

田村さん:現代はモノの豊かさよりも、心の豊かさを追求する方向へ価値観がシフトしているように思います。この湯治文化の再評価は全国的な注目を集めるはず。その先頭に立ち、リーダーシップを発揮するのは、草津温泉の使命だと考えています。

なるほど。草津が“湯治文化のリーダー”になるべき、という思いなんですね。

田村:そうですね。湯治場として栄えた時代の暮らしを私たち世代が掘り起こして再検証しながら、その本質を今の町民に伝え、浸透させていくことだと思います。実は、草津の外から移り住んできた人たちのほうが、その価値に敏感で、「こんな文化が残っているのは珍しい」と言ってくれたりするんですよね。昔の草津では、飲みに行く前にまず湯に浸かってから集合するのが日常でした。私が子どもの頃、小学生が「風呂に入りに行こう」と集まるのは日常でした。今思えば、その習慣こそが、立派な“湯治”文化を体現していたのではないでしょうか。湯に浸かってリラックスし、人との交流でリフレッシュする。そんな日々が当たり前だったのです。

日常そのものが“湯治”だったと。

田村:はい、食も同じです。地元の食とお酒を味わい、スキーなどのアクティビティで体を動かした後、温泉で疲れを癒やす。心も体もととのう、まさに“草津ならではの湯治”だったんだと思います。だから、まずは町民自身がそのような暮らし方を再び実践できる環境を整備することが、大切なのではないかと感じています。

町民がまず“湯治の文化”を取り戻す。それが出発点なのですね。

田村:そうですね。まず町民が実践することで、お客さまに「草津の湯治」と自信を持って伝えられるようになります。湯治とは、長期滞在や特別なルールに縛られるような、堅苦しいものではありません。人それぞれに、最適な湯治のあり方があるはずです。

「旅館たむら」として新しく挑戦したいことはありますか。

田村:「地蔵乃の湯」の隣という立地を生かして、温泉好きがふらりと集まり、自発的に温泉の情報交換ができるような、立ち飲みスタイルの憩いの場を作ってみたいですね。

それは楽しみですね! 時代が変わるなかで、“宿のあり方”も変化していくのでしょうか。

田村:スタイルそのものは大きく変えるつもりはありません。いたずらに集客するのではなく、少数のお客様のニーズを的確に把握し、それに応じたサービスを提供することを重視します。たとえば、お部屋の使い勝手など、細かなところを少しずつ見直していく――そんな小さな改善の積み重ねを大切にしていきたいです。

宿泊業に携わる身として、次の世代に残したいものは?

田村:旅館は今、伝統工芸や伝統文化と同様に、守り伝えるべき価値を持つ存在になっているのかもしれません。多様なサービスがあふれる時代でも、「旅館」という名称とその伝統的な中身は、変わらず存在し続けてほしいと思います。職人の世界が生活の厳しさに直面して衰退しているように、旅館業もまた経済的な課題を抱え始めているのかもしれません。だからこそ、旅館を日本の「クールジャパン」を代表する文化のひとつとして、世界に発信し続けてほしいと願っています。

最後に、草津を訪れる方へメッセージをお願いします。

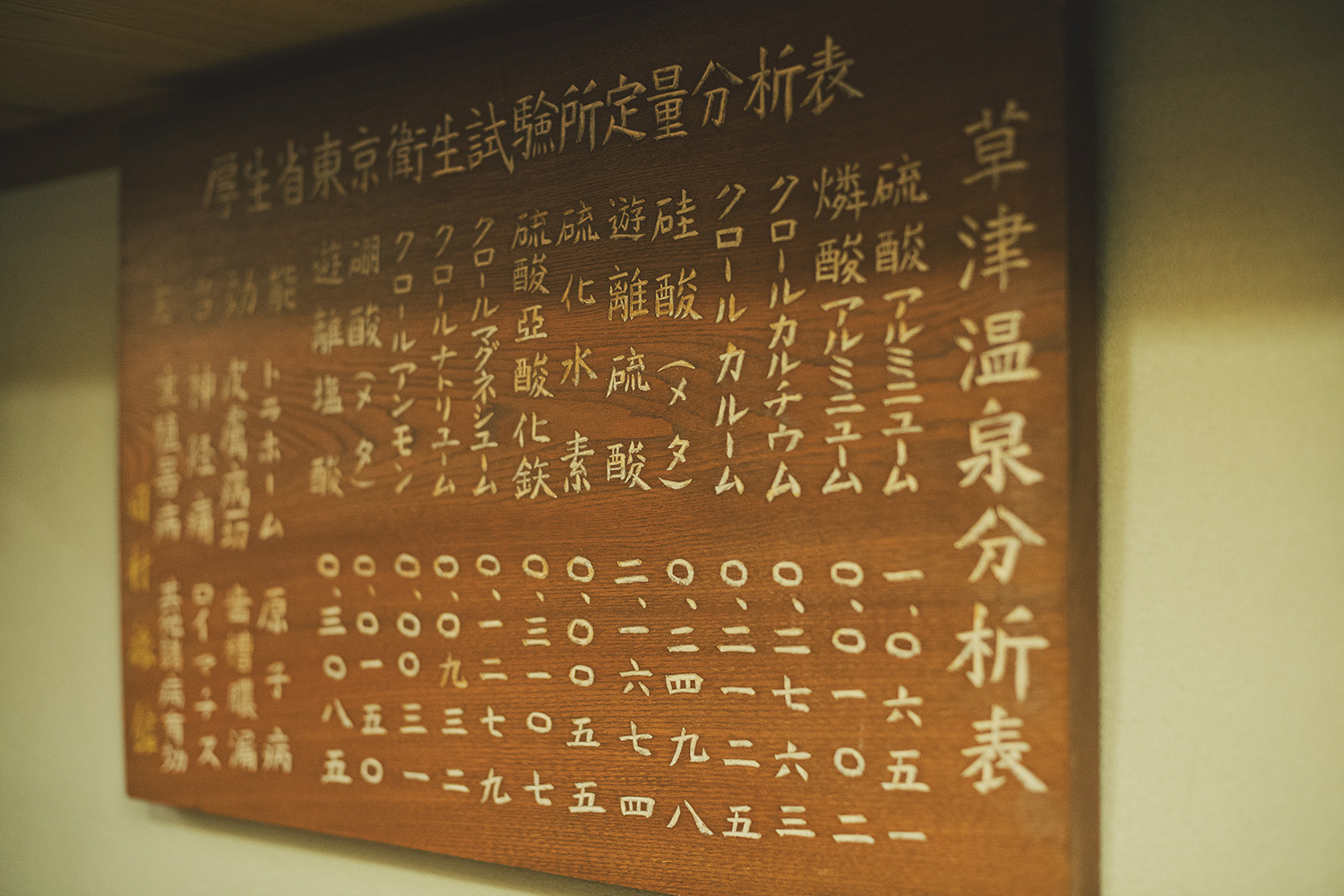

田村:まずは草津ならではの泉質を実感していただきたいです。草津は“泉質主義”。言葉の厳密な意味はさておき(笑)、本質はそこにあると思っています。来るたびに少しずつ変わっていく町ですが、芯は変わらない。その両方を楽しんでもらえたら嬉しいです。

田村さんの言葉の一つひとつににじむ「等身大の草津」。湯に入り、人と語らい、心を整える――そんな日常の積み重ねが、これからの草津の魅力をさらに深めていくのだと感じました。